顺德云鹭片区,将打造“上市小镇”!

10月13日下午,顺德云鹭城市展厅内座无虚席,一场关于上市公司高质量发展试验区的座谈交流会在此举行。会议由顺德区科学技术局主办、华润置地承办,吸引了来自政府、上市及拟上市企业、金融机构、城市规划院所等各方代表参与。

这不是一场普通的会议,而是一次关乎顺德未来产业与财富格局的战略落子。会议明确了一个关键信息:顺德将以云鹭片区为先行启动区,建设上市公司高质量发展试验区,打造辐射区域的“上市小镇”。

上市公司高质量发展试验区

先行启动区落子云鹭片区

座谈会上,顺德区科学技术局相关负责人系统解读了建设“上市小镇”的政策框架。该负责人指出,云鹭片区将被打造为顺德上市公司高质量发展试验区的先行启动区,通过建立与监管部门的常态化联络机制,完善交易所服务基地功能,吸引金融投资平台、证券、基金、私人银行、家族办公室等机构落地。

佛山市自然资源局顺德分局负责人则从城市规划角度指出,云鹭片区是顺德对接广深港澳科创走廊的战略支点,将构建“生产、生活、生态”三生融合的现代化新城。

据悉,云鹭片区位于顺德大良东部新城核心区,规划面积6平方公里,以“生态+生产+生活”为核心,目标是打造顺德中心城区样板。开发初期以云鹭湿地公园为核心,首开区面积2.88平方公里,是片区生态资源相对集中、开发条件颇为成熟的区域。

当前,云鹭湿地公园示范区已建成开放,片区规划逐步落地。今年,多个重点项目如桂畔海大桥、新峰路隧道、云鹭片区水系连通工程等陆续竣工,首开区基础设施加速完善。

华润置地广佛公司负责人分享了华润在片区的全链条运营实践,涵盖商业、文体、生态、教育、人居、办公等多维功能,推动片区从“环境筑基”走向“生态赋能”。

在企业家交流环节,多家上市公司代表对云鹭片区的发展前景表示高度认同,并就定制化总部园区、产业基金合作、人才引进政策等议题展开热议。

深圳市城市规划设计研究院院长黄卫东认为,云鹭片区是以“用户需求”为中心的综合型城市新高地,不是房地产项目,而是服务于企业与人才的生态系统。

顺德区政府相关负责人表示,接下来,希望云鹭片区进一步聚集机构、聚集资本、优化生态,全力推动在该片区建设上市公司高质量发展试验区的启动区,将其作为“再造一个新顺德”的有力抓手。

全力支持顺企投身资本市场

实际上,这场会议的共识,源于顺德在资本市场上多年的厚积薄发与水到渠成。

截至2025年10月13日,顺德区在境内外上市公司累计44家,总市值超8200亿元,展现出强大的资本实力。

此外,顺德已形成“培育一批、股改一批、辅导一批、申报一批、挂牌上市一批”的多层次资本市场企业梯队。目前全区处于上市进程的企业有13家,上市后备企业54家,新三板挂牌企业60家,完成股改企业408家,储备力量充足。

在并购重组方面,2021年以来顺德企业累计完成并购额超300亿元,如盈峰集团百亿收购顾家家居、美的集团控股万东医疗等,展现出资本运作的成熟度。

接下来,顺德还将打出机制、政策、平台组合拳,全力协调解决企业上市和发展过程中遇到的重大问题,一事一议破解难题,一企一策精准服务,支持企业通过资本市场做大做强做优。

从“找市长”到“找市场”的价值回归

以云鹭为支点,当前,顺德正在推动一场深刻的企业家思维转型:从家族思维转向股东思维,从“找市长”回归“找市场”。这一转变,意味着企业发展模式将从要素驱动、技术驱动,迈向价值驱动、资本驱动和财富驱动。

接下来,顺德将组建由区委书记挂帅的工作专班,举办全区企业上市工作大会,出台《关于促进上市培育服务提质增效的若干措施》,系统构建“培育有梯队、服务有温度、发展有生态”的产融协同新格局。

云鹭片区的启动,标志着顺德在“科技+金融+城市”融合发展中迈出了关键一步。它不仅是地理空间的拓展,更是发展逻辑的升级——从产业顺德走向资本顺德,从制造大区迈向财富高地。

值得期待的是,不久的将来,这里将建成新时代人文经济先行地、资本要素市场化配置改革试验田、上市公司总部集聚区,以科技金融深度融合为核心引擎,全力护航更多企业登陆资本市场,赋能实体经济转型升级,加快构建现代化产业体系,为“再造一个新佛山”贡献坚实的顺德力量。

近日,我国自主研制的全球首台原位连续大尺寸可变径盾构机“变径一号”在佛山顺德的中铁华隧联合重型装备公司成功下线,迅速引起了各方关注。这一重大技术突破,不仅标志着我国在轨道交通高端装备领域迈出关键一步,也为城市地下空间的集约化、高效化开发提供了全新的“中国方案”。

“变形金刚”实现站隧一体化无缝施工

“变径一号”被喻为盾构机界的“变形金刚”,其最大亮点在于能够根据施工需要自由调整直径。该设备将率先应用于芳白城际广州火车站项目,计划从广白盾构井始发,掘进至广州火车站车站区域后实施变径并施工站台隧道。目前,技术人员正对设备进行最后拆解与装运,为即将展开的现场施工做准备。

“传统盾构机的直径是固定的,而‘变径一号’可以在8.83米至12.45米之间灵活调节,变径过程中开挖面积扩大近一倍,约98%。”中铁装备研究院副院长袁文征形象地介绍,“就像为盾构机装上了可调节的‘变形骨架’。”该设备采用独创的三道梁同步伸缩开挖技术与狭小空间变径机器人系统,能够在隧道内自主完成刀盘扩张、骨架重构等一系列复杂动作,从而实现“一站两隧、连续成型”的无间断施工。

中铁华隧技术质量部部长赖伟龙进一步描绘了施工场景:“设备先以小直径快速掘进区间隧道,到达车站后原位‘扩径’,开挖出更宽的站台隧道,完成后再‘缩径’继续向前,全程无需拆机或增设工作井。”他感慨道,“国庆前大家日夜赶工,24小时轮班,看到这个‘大国重器’最终成型,每个人都充满自豪。”

十六年磨一剑

中国制造如何实现逆袭?

在地铁成为城市主流出行方式的今天,很多人会好奇:错综复杂的地下隧道是如何建成的?这背后,离不开“盾构机”这一核心装备。长期以来,城市轨道交通车站多采用明挖或暗挖法施工,区间隧道也需单独建设,此类分离式施工不仅对周边环境干扰大、资源整合度低,工期也相对较长,尤其在建筑密集、环境敏感的中心城区,施工难度更为突出。

回顾我国盾构技术发展历程,曾一度完全依赖进口,设备价格高昂。转折发生在2008年,我国首台具有自主知识产权的复合式土压平衡盾构机“中国中铁1号”成功下线,彻底打破了国外品牌的市场垄断。2016年,中铁华隧联合重型装备有限公司在顺德伦教成立,持续推动国产盾构技术迭代升级。

中铁华隧联合重型装备有限公司成立于2016年,是由中国中铁工程装备集团有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司和广东顺控产业投资有限公司共同出资组建的国有装备制造企业。

从打破垄断到问鼎全球首创,中国盾构技术实现了跨越式发展。近年来,中铁华隧相继推出“冷冻刀盘技术”“双模盾构机”“三模隧道掘进机”等国内领先技术,陆续打造了“大湾区号”“妈湾号”等上百台盾构机,助力粤港澳大湾区基础设施建设不断提速。

这次“变径一号”是广州地铁集团牵头、中铁工程装备集团等单位共同承担的国家“十四五”重点研发计划项目成果。其在原位变径、连续变径与大尺寸变径等方面的技术指标,均属国际首创,是我国高端装备制造的又一里程碑。

展望未来,赖伟龙表示:“我们的目标是让盾构机更智能、更高效。下一步将通过5G技术实现远程控制和智能掘进,未来施工人员在地面就能完成地下隧道的全部建设任务。”

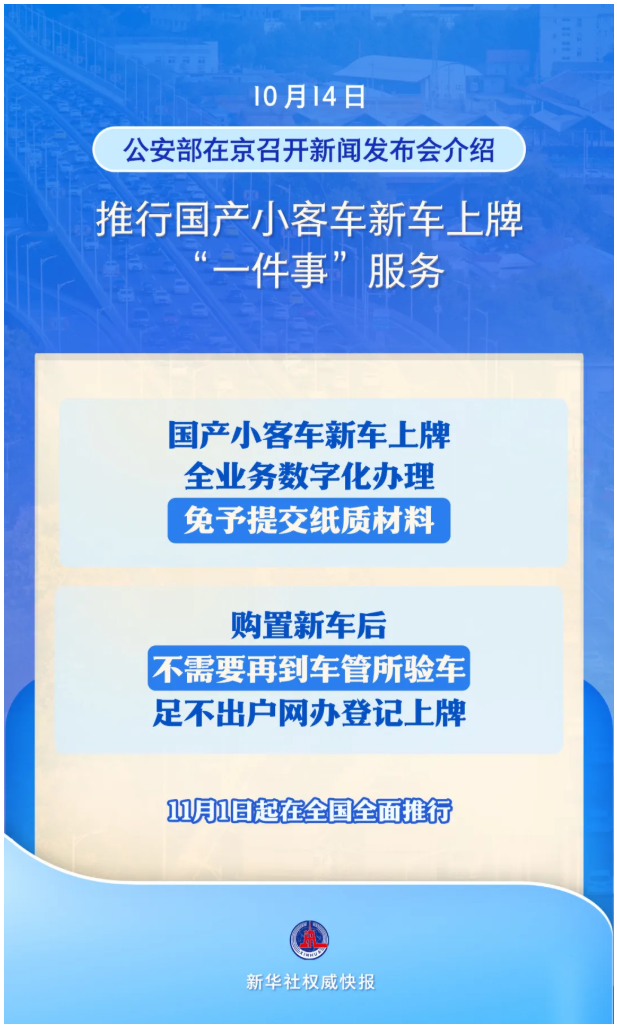

公安部10月14日在京召开新闻发布会介绍,11月1日起在全国全面推行国产小客车新车上牌“一件事”服务,推动车辆销售发票、购置税、保险等信息共享核查,实现国产小客车新车上牌全业务数字化办理,群众免予提交纸质材料。同时,在“交管12123”App开发应用新车上牌模块,网上集成选车、购险链接和选号、上牌等服务,实现新车信息联网共享,群众购置新车后不需要再到车管所验车,足不出户网办登记上牌。

据了解,公安部11月1日起实施7项公安交管“高效办成一件事”改革措施,包括:

推行国产小客车新车上牌“一件事”服务

网上办理解除机动车抵押登记

网上办理大件运输车辆临时号牌

网上补换领机动车登记证书

机动车转籍信息网上转递

便利网上办理驾驶人考试业务

网上申请校车驾驶资格

微信

新浪微博

QQ空间

QQ好友

豆瓣

Facebook

Twitter