黄埔区融媒体中心获评“全国融媒体中心能力建设十佳典型事例”

搭建全省首个“融媒孵化器” 助力基层社会治理现代化

新华社“第三届市县融媒体中心建设发展论坛”举办,广州市黄埔区融媒体中心入选年度“全国融媒体中心能力建设十佳典型事例”。

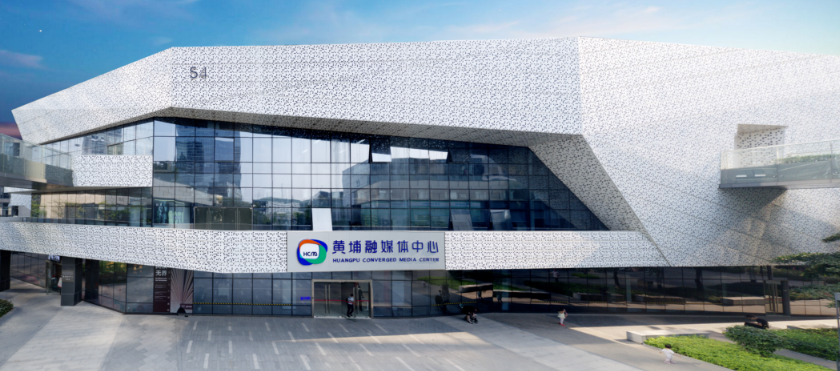

黄埔区融媒体中心。

近日,新华社“第三届市县融媒体中心建设发展论坛”在内蒙古自治区鄂尔多斯市举办,广州市黄埔区融媒体中心入选年度“全国融媒体中心能力建设十佳典型事例”,为广东省唯一入选案例。

近年来,黄埔融媒以“融媒孵化器”为平台抓手,探索“融媒+社会治理”的“黄埔模式”。首创“融媒孵化器”,持续打造黄埔“半月谈”新闻发布品牌,开发广州首个基层融媒参与社会治理创新平台“黄埔融媒帮”,构建以“融媒网格员”为代表的新时代“全员媒体”格局……这些创新做法,打通了基层联系群众、服务群众的“最后一公里”,赢得了百姓的由衷点赞。

融媒孵化器:赋能基层治理现代化

新华社新闻信息中心于2022年组织开展了“融媒体中心优秀奖项征集活动”,评选出年度“全国融媒体中心能力建设十佳典型事例”,在本届论坛发布并颁发证书,该奖项是论坛中重量级最高的奖项。

据悉,全国共有150个县级融媒体中心、24个市级融媒体中心、16个行业融媒体中心,共计190项调研样本被纳入研究报告,涵盖短视频、纪录片、直播、H5、漫画、动画、微电影、MTV等多种报道形式,涉及自主客户端建设运营、新兴技术成果应用、管理模式创新、国际传播推广、商务服务合作等领域。

其中,广州市黄埔区融媒体中心“区县融媒协同治理——黄埔融媒孵化器”案例,从全国各地融媒体中心190多个调研案例中脱颖而出,入选年度“全国融媒体中心能力建设十佳典型事例”,为广东省唯一入选案例。

在论坛上,黄埔区融媒体中心相关负责人表示,区县级融媒体中心不仅是基层主流舆论阵地,也是基层治国理政的新平台。黄埔融媒已建成包含报、刊、网、端、微、屏等30多个媒体平台的融媒立体矩阵,打造客户端、两微、抖音、视频号等多个百万级传播平台,覆盖用户超过500万。以传播力和影响力为基础,黄埔融媒发力建设协同治理新平台,首创“融媒孵化器”,与基层街镇、职能部门合作共建“融媒分中心”,以“平台+技术+人才+数据”为基层各职能部门赋能,孵化出黄埔政法融媒、消防融媒、国资国企融媒等20个融媒矩阵,开发出“黄埔融媒帮”“黄埔平安指数”“红色党史小宣讲员”等基层治理平台和工具。

本届论坛评审委员会专家指出,黄埔“融媒孵化器”基层治理案例,体现了“权不在我,治理有我”的理念,即不依靠行政职权的定向转移,而是依靠治理资源的优势互补;不依靠单个主体集中做大,而是依靠多元主体良性互动、同频共振,用基层融媒的平台、人才、技术和强大的用户基础,赋能基层社会治理现代化。

“黄埔融媒帮”:在服务群众中融通党心民心

天台私拉晾衣绳,杂乱无序且易造成安全隐患,争绳晾衣晒被引发纠纷……近日,广州市黄埔区萝岗街道罗兰社区居民的这起纠纷通过“黄埔融媒帮”平台反映问题、要求社区介入。负责该社区的网格员收到了上述问题投诉,经过实地调查并和社区沟通,决定在楼栋天台统一安装公共晾衣绳。

这是通过“黄埔融媒帮”平台协调办理的一件民生实事,也是黄埔融媒协同社会治理的一个缩影。“黄埔融媒帮”是黄埔融媒孵化的一款基层治理新平台。该平台集提问、核实、受理、转办、反馈于一体。居民群众在平台提交诉求后,由区融媒体中心将诉求转办给黄埔区“令行禁止、有呼必应”指挥中心,再流转至区内各职能部门和街镇社区网格员解决。平台规定:一般问题办理时限在7个工作日内,紧急情况要求3个工作日内办结。

自2022年10月上线至今,“黄埔融媒帮”已经协调解决民生疑难问题超过13000个,问题办结率达95%,让基层融媒架起一座畅通的“民心桥”。广州市人大代表曾德雄评价,“黄埔融媒帮”的推出,表明黄埔区融媒体中心已成功践行参与社会治理,也显示出区县融媒的功能正发生转变,具有相当的引领性、启示性意义。广东省委党校教授、广东社会治理研究基地首席专家温松表示,“黄埔融媒帮”的推出,无论是对县域融媒体围绕中心服务大局重要职能的履行,还是对当地社会治理体系和社会治理能力的现代化建设而言,都是极为重要的创新尝试和探索努力。

除了“黄埔融媒帮”,黄埔融媒还根据各共建单位的工作重点、运营模式、治理目标,制定个性化的孵化共建方案,创新孵化出一系列以问题为导向、高度切合基层治理需求的治理平台和治理工具。比如,针对区委组织部人才工作重点,“融媒孵化器”依托全区中小学校教师资源,组建黄埔“第一科学导师”团队,线上线下定期开展丰富立体的科学教学实践活动。针对区教育系统缺乏聚合式线上教育平台的劣势,打造“黄埔教育直播”“黄埔网课”“作业我来秀”等品牌。针对区消防大队提升融媒体策划生产能力水平的需求,组建黄埔消防融媒体中心,借助黄埔融媒的传播平台和新媒体技术,增强消防宣传的基层渗透率和传播力。

孵化“四支队伍”,打造新时代融媒“全员媒体”

今年暑假,来自黄埔区各中小学的30名“黄埔融媒小记者”走进位于广州市黄埔区的黄埔军校旧址纪念馆,聆听红色党史故事,开展为期三天的专业党史展馆讲解员培训。从2021年起,黄埔融媒持续培育打造“融媒小记者”队伍,通过建立“黄埔融媒小记者”活动基地、“一中心一基地多记者站”的布局,建设覆盖全区学校的小记者站,通过开展常规征稿、主题大赛、线下培训和采写实践活动,为广大学生搭建展现自我、参与社会实践的平台,培养了一批“能写会说善表演”的融媒小记者,推动主流舆论进校园、进家庭。

在了解“融媒小记者”团队后,黄埔军校旧址纪念馆邀请黄埔融媒与其共建一支面向儿童和家庭游客的专业宣讲团队,“红色党史小宣讲员”应运而生。黄埔军校旧址纪念馆介绍,以往在接待儿童参观者时,也是由成人讲解员介绍军校历史,与孩子缺乏共鸣。而“红色党史小宣讲员”的“上线”,可以让“授众”与“受众”站在同一视角,更好推动党史教育走进孩子们的心灵。

“融媒小记者”是黄埔融媒孵化新时代“全员媒体”的一个缩影。除此之外,黄埔融媒还打造了一支“海外新闻官”队伍,吸纳区里全球招商总监贺励平(德)、外籍研究员安娜(俄)、在华留学生柯林(美)等外籍在穗人士,策划推出《外眼看黄埔》品牌栏目。在中国社交媒体上拥有百万粉丝的英国知名博主司徒建国(Stuart Wiggin)来到黄埔拍摄旅行节目“司徒建国秀”,用特有的英式幽默讲述黄埔故事。在黄埔,司徒建国逛古村,探古港用脚步丈量古巷,在老字号品尝正宗的深井烧鹅……他一边沉浸式体验,一边通过镜头向全球观众分享在黄埔的所见所闻。相关打卡视频在海外社交媒体平台同步上线,全网总点击量超过150万次。

与此同时,黄埔融媒还大力培育“社区新闻官”,该队伍覆盖全区17个街道(镇)、200多个社区和100家重点企业,借助新媒体力量讲好新时代的“社区故事”。在全省高校招募“幸福黄埔体验官”,借助短视频平台,用年轻人的话语传播新时代正能量。

暨南大学新闻与传播学院教授麦尚文认为,黄埔融媒体中心在深度融合的规模矩阵与质量效应上持续探索,展示了富有竞争力的融合发展能力,尤其是立足于广州这样的枢纽型城市的资源禀赋与信息引领下对区域治理的全方位需求,积极主动回应黄埔区的社会治理创新的清单,形成了“以协同治理为传播主责、以科技赋能为动力机制”的区级融媒体中心建设的“黄埔模式”。对比全国其他地区的融媒体中心样本,黄埔融媒体中心是“轻装上阵”但实现了“重度融合”——从节点上看,开发出“黄埔融媒帮”等系列一串串治理工具,从面上看,是更大的由“融媒孵化器”缔造的一张网,做到了实实在在的以媒体融合推动治理效能提升。

(曾妮)

附件下载:

相关信息

今年上半年,黄埔区 广州开发区上报实际利用外资约18.37 亿美元,同比上升26%,占全市实际利用外资的 47%,连续6 个月稳居全市第一。主要做法:聚焦重大外资项目。深入挖掘外资大项目线索,加强与德国、俄罗斯、日本、韩国等国家的合作,合力引进先进技术和优质产业项目。目前现代氢能项目正式投产运营,赛默飞粤港澳大湾区总部动工筹建,中生制药、费雪派克、台湾先进封装载板等外资项目签约落户我区。发挥外资政策优势。出台《广州开发区促进经济高质量发展政策措施》《广州开发区进一步鼓励招商单位引资奖励办法》,鼓励企业和招商单位积极利用、引进外资。组织11家外商投资企业申请“省外资十条”奖励2.57 亿元,撬动实际利用外资 24.6 亿美元。推荐23 家重点外资企业纳入省重点外资企业库,为重点外资企业提供优质服务。开拓海外招商市场。区领导先后 13 次带队赴欧洲、中东、日韩、澳洲、新西兰等地区开展海外招商,拜访跨国企业超60家;在东京、新加坡、奥克兰、澳门等地举办境外推介会,630多家企业参加会议;发挥德国海德堡离岸创新中心等海外招商点作用,带动更多优质外资企业来区投资。

附件下载:

相关信息

2021年7月19日,经国务院批准,广州市与四个直辖市并列率先开展国际消费中心城市培育建设。两年来,广州锚定“国际”方向、“消费”功能、“中心”定位,围绕“五大维度”深入推进培育建设,2021年社零总额和外贸总额双破万亿大关,2023年上半年社零总额增速达8.7%,城市消费的国际化水平和辐射能力明显提升。

拓展广州国际朋友圈,国际知名度更广

培育一批国际商圈。编制广州市重点商业功能区发展规划,为全市11个区“量身定制”发展方向,培育建设“5+2+4”国际知名商圈,形成聚合消费客流的新极点,新鸿基ICC、超级万象城、SKP、太古里等地标商业综合体落户建设。加快广州南站枢纽型国际商圈建设,持续提升广州南站枢纽能级,将广州南站打造成为全国交通、产业、消费融合发展的典范,世界一流火车站。让枢纽成为消费产业的展示窗口和贸易窗口。

办好一批国际会议。举办国内首个以国际消费中心城市为主题的圆桌会议、全国首届全球消费者大会(中国·南沙)暨国际消费中心城市广州发展论坛等,吸引全球500强企业、全球独角兽企业、著名投资基金专家和企业家参与大会、签约项目、献计广州。

打造一个国际化环境。加快外籍人才服务工作站建设,为外籍人才提供在华永久居留和国籍业务受理等全流程服务。在二沙岛、广州塔、沙面等12个国际化街区开展试点建设,打造一批具有国际水准、广州特色,功能完备、开放包容的国际化街区样板。

搭建一个开放平台。举办粤港澳大湾区国际传播论坛,正式启动运营大湾区国际传播中心,邀请首批海内外32家主流媒体入驻,打造具有国际影响力的消费IP外宣“新旗舰”。科尔尼全球城市指数报告显示,广州2022年排名上升8位。进驻世界500强企业由2020年的309家增长至2022年的335家。

打造三大广州特色消费体系,消费繁荣度更高

打造产业型消费体系。出台打造时尚之都三年行动方案、时尚产业集群高质量发展三年行动计划、汽车产业中长期发展规划、智能与新能源汽车创新发展“十四五”规划等。实现智能网联与新能源汽车等6个先进制造业集群产值超千亿元。

打造流量型消费体系。打造广州北站、广州南站、番禺广场等多个TOD大型商业综合体,推动“交通+商业+服务+消费”融合发展。今年第133届广交会首次启用4期展馆,展览面积和参展企业数量均创历史新高,带动客商在穗消费超过200亿元。2023年上半年,全市重点场馆举办经贸类展览140场,展览面积近560万平方米,接待参展参观人数达超过766万人次,同比分别增长2.3倍、1.8倍、8.6倍。2022年,白云国际机场完成货邮吞吐量188.46万吨,位居全国第二。

打造服务型消费体系。作为全国唯一率先开展国际消费中心城市培育和服务业扩大开放综合试点的副省级城市,发挥服务业对核心产业竞争力的支撑作用,探索先进制造业与现代服务业融合发展,推动产业链向研发设计等价值链高端攀升,获批5个国家特色服务出口基地。

培育“商旅文体数”消费场景,商业活跃度更好

消费与文旅融合。打造夜间经济新地标,广州塔、长隆旅游度假区、正佳广场入选国家级夜间文化和旅游消费集聚区。开展传统文化特色与国际影响力兼具的国际龙舟邀请赛等活动,举办电竞文旅嘉年华,创新推出“电竞+美食”“电竞+酒店”“电竞+数字艺术”等消费场景。星级旅游饭店增至123家,其中五星级26家,四星级29家。两年新增2个4A级旅游景区、9家3A级旅游景区、1个全国乡村旅游重点村。

消费与体育融合。构建“羊城运动汇”全民健身品牌赛事活动体系,近800项主题鲜明、各具特色的群众体育赛事活动遍布全市,年发放运动优惠券230万张,带动体育直接消费超6500万元。

消费与数字融合。直播电商十四个全国首创和跨境电商“六个率先”重塑“千年商都”商贸生态。2023年4月至5月,成功举办第三届直播电商节(中国·广州),与2023粤港澳大湾区消费季同期举行。天河路、北京路商圈入选首批全国示范智慧商圈,正佳广场、正佳友谊商店、北京路新大新商店等三家商店入选首批全国示范智慧商店。

挖掘湾区联动优势,到达便利度更优

交通互联方面,实施空港、海港、铁路港、数字港“四港联动”,打造以广州为中心的1小时轨道都市圈。2022年全年飞机起降26.7万架次,运输旅客2611万人次,年旅客吞吐量蝉联国内机场第一。琶洲港澳客运口岸开通往返香港航线,广州直达香港尖沙咀只需2.5小时,码头免税店项目正在申报筹备中。

产业互促方面,推动穗港澳消费产业联动发展,广佛惠超高清视频和智能家电集群、广深佛莞智能装备集群、深广高端医疗器械集群入选国家先进制造业集群名单。加强穗港澳三地在汽车研发、生产、销售等领域交流合作,打造全国领先的智能网联汽车产业集群。

政策互通方面,加强与港澳地区消费维权合作与信息共享,探索性开展大湾区跨域消费纠纷网上调解工作。推出粤港、粤澳跨境电子账单直接缴费业务,推进港澳当地开立内地个人银行账户业务试点,提升大湾区支付服务便利化水平。

完善自由便利的国际消费制度体系,政策引领度更强

系统打造规划方案、工作机制,建立市长担任组长的市培育建设工作领导小组,各区相应成立区级领导小组,市、区形成了纵向到底、横向到边的组织领导架构体系。

2021年,出台《广州市加快培育建设国际消费中心城市实施方案》,11个区结合实际分别制定行动方案,形成“1+11”工作方案体系。

2022年,接续印发加快培育建设实施方案任务清单、2022年加快培育建设工作要点等文件,将培育建设工作任务项目化、项目清单化、清单责任化。

2023年3月,出台全国首部国际消费中心城市建设专项规划。

2023年4月,出台《广州市促进消费提档升级若干措施》,提出12个领域38条措施。各区政府联动做好主题活动开展、消费券发放、零售增长奖励等工作,推动消防审核验收、外摆促销申请、促销活动审批等支持措施落地。

7月,出台《广州市重点商业功能区发展规划》,与培育建设发展规划、城市空间体系规划互为支撑,科学谋划城市商业空间发展和布局。

两年间,市直相关部门和各区政府出台贸易、产业、招商、旅游、教育、人才等细化措施、配套政策约150项,成为培育建设工作的重要抓手和支撑,为工作落地打下了坚实基础。

抓好已出台方案、规划、政策落地见效,蹄疾步稳推进培育建设

——以更高质量拓展多元消费空间。充分发挥重大项目牵引作用,分先后、分重点推进全市重点项目建设。增强白云国际机场、南沙国际邮轮母港等口岸入境旅客集散枢纽功能,拓展入境、过境消费。在广州南站、火车东站、白云机场等场站注入商业化设计,把“人流”转化为“消费流”。

——以更大力度释放消费市场潜力。贯彻“消费提振年”部署要求,市区、政企、银商联动,持续开展形式多样、内容丰富的促消费活动。办好国际购物节、国际时尚产业大会等品牌主题活动。推出“羊城夜市”先行区政策,优化先行区内住餐、购物等企业监管措施。推进“老字号”创新发展。

——以更高标准完善消费政策体系。以培育建设国际消费中心城市实施方案和发展规划为纲,出台配套细化措施,开展培育建设监测评估。引入国际资本,赋能实体商贸产业,推动商圈载体改造升级。推进《南沙方案》高水平开放政策落地,探索与港澳的规则衔接、消费协同,推进穗港澳区域合作纵深发展。

——以更高水平建设对外开放平台。利用从都国际论坛、大湾区科学论坛、广交会等重大平台配套开展交流活动,加大传统商圈品牌IP塑造。优化南沙口岸过境免签和外国旅游团乘邮轮入境免签政策。积极申请世界性、全国性的公务、商务活动承办权,吸引更多优质客源来穗消费。

微信

新浪微博

QQ空间

QQ好友

豆瓣

Facebook

Twitter